一把朴实的锯,因演奏者手持马尾弓在锯背上下拉动而变得灵动,发出时而欢快、时而悠长、时而激昂、时而悲怆的天籁之音。

12月3日至5日,由省群众艺术馆、省音乐家协会联合主办的中国·湖北锯琴艺术交流展演及研讨活动举行,国内锯琴界大咖汇聚武汉。

著名锯琴演奏家赵平一曲《苗岭的早晨》演奏得出神入化,将活动推向高潮。各种婉转的鸟叫,令人眼前浮现一幅春晨出游图。一曲终了,掌声雷动。

锯琴,与锯木头的锯无二样,用锯奏出音乐,源于17世纪的西欧,19世纪,华侨将其引入中国。上世纪三四十年代,在延安,曾用锯琴伴奏过《黄河大合唱》《白毛女》《血泪仇》等歌剧。近年来,锯琴艺术以其独特的造型和音色,在舞台上绽放光彩。

原中国音协锯琴学会常务副会长赵平介绍,锯琴传入中国后,一些音乐人致力于把它作为正规乐器,规范化普及。他本人在实践中创建了锯琴快速跳弓法、左手快速演奏法、止音敲击及拨奏击法、双锯演奏法等,编著出我国第一部系统规范的锯琴教科书。“他高超的演奏技巧,目前国内外演奏者尚未有人超越”,业界如是评价。

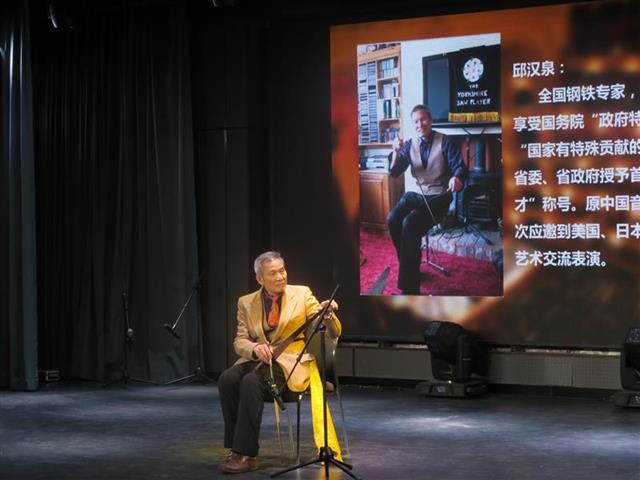

邱汉泉是享受国务院津贴的钢铁专家,读中学时见有人拉锯琴觉得好听,就借了把锯学着拉,摸索两三年才拉出第一只曲子,读大学后,把木工车间的锯拿来拉。他对锯琴的热爱持续至今,每每演出,观众起初抱怀疑态度,听着听着致以雷鸣般掌声,“我从中得到了乐趣”。

锯琴是一种“无把、无品、无键”的特殊乐器,演奏者需做到音准概念强,熟记旋律,用好弓法,将原曲情感融入琴声中。初学者可能拉不响,或拉出刺耳的“嘎嘎”声,但若迈过这道坎,勤学苦练,会拉一个音、一首曲子后,逐渐就能得心应手。

山东建筑大学教授王连云痴迷锯琴数十载,他介绍,锯琴的魅力在于音色独特,尤其是颤音、余音袅袅动听,擅长演奏抒情、悲壮、哀怨的中外歌曲。退休至今20余年,他致力于义务普及锯琴艺术。每逢周末,王连云就到公园演奏锯琴,一拉三四个小时,还积极向游客讲解,为外宾演奏他们国家的名曲。年轻人想听流行歌曲,他就演奏《月亮代表我的心》《隐形的翅膀》等。他笑称,有些老“粉丝”每周都来听他拉琴,哪天有事去不了,还要向他们“请假”。

来自东北的二人转演员徐卫庆,对着赵平老师的教材学习,逐渐掌握了不少曲子。如今,他将锯琴用到二人转舞台,观众反响非常好。

湖北省群众艺术馆音乐干部刘娅介绍,我国有一批顶级锯琴演奏家,频频亮相国际舞台,在展演、比赛中拿大奖。但锯琴仍是小众艺术,国内能登台的锯琴演奏者不足百人。为传承、保护锯琴艺术,刘娅曾义务传授技艺,学员有小提琴演奏家,也有大学生、外国留学生等,并将在群艺馆内举办免费锯琴传习班。此外,该馆积极尝试锯琴艺术本土化,刘娅演奏了一首湖北特色浓郁的《喊巴山,喊清江》,改编自该馆副馆长、国家一级作曲周曼丽的获奖声乐作品,受到与会专家肯定。

与会人员认为,中国锯琴艺术要获得长足发展,需统一认识,进行规范化普及教学。此次以琴会友的交流活动,对探索锯琴艺术具有强大生命力的发展之路具有重要意义。

湖北日报全媒记者 海冰 实习生 彭文语 通讯员 王永娟

(作者: 编辑:肖梦吟)